金澤正由樹著「古代史サイエンス ― DNAとAIから縄文人、邪馬台国、日本書紀、万世一系の謎に迫る」を読む ― 前編

インターネットや新聞などで、古代人のゲノム解析の結果が出たこと

などが掲載されていたので、興味があって、この本を読んでみました。

この本の全体のストーリーの流れで、古事記や日本書紀、そして

魏志倭人伝などとの関係性をすっきりと理解できるかといえば、

私にはストンと落ちる感じにはなりませんでした。

しかし、様々な分野での研究結果が従来型の日本の古代史を

再編していくことになるのだろうという予感を感じることができました。

では、私が気になった部分を引用しながら、感想を書いていきます。

==

p031

ゲノム解析の結果は一貫していて、弥生人のDNAは現代日本人とほぼ同じ

でしたが、なぜか弥生時代の朝鮮半島南部人ともほぼ一致していました。

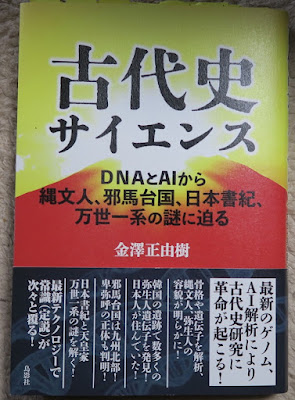

これは、薩摩半島の南方50kmにある、鬼界カルデラが約7300年前に

大噴火し、南部九州の縄文人は壊滅したものの、かろうじて生き残った

北部九州の縄文人が朝鮮半島南部にまで避難し、その後に北方から来た

中国大陸人と混血した・・・という驚くべき歴史があった可能性を示して

います。

==>> この話は前回読んだ本の中で、朝鮮半島南部にいわゆる「倭人」が

住んでいたという話と一致します。

ただし、倭人=日本人という意味ではないという但し書きが

ありました。

p044

恩師はこう諭しました。

我々は工学系の人間である。 工学では、実際に動作しないプログラムには

何の意味もない。 動作するプログラムがいいに決まっているではないか、と。

p045

つまり、従来の「定説」には必ずしもこだわらず、完璧な理論的一貫性も

求めない。 しかし、現実に起きている現象について、なるべく多く矛盾

なく説明できるという「仮説」を提示することです。

==>> この理系の著者の考え方は、前回読んだ本の方針にも近いと

感じます。 漫画家の無理のない筋立てが、素人にも納得

出来るものでした。

あおきてつお著「邪馬台国は隠された」を読む

https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2024/03/blog-post.html

p046

井沢(元彦)氏によると、現在の日本の歴史学の欠点は、大きく言って

2つあるそうです。

1つめは、宗教の軽視です。

・・・しかし、宗教が大きく人間の行動に影響していることは、これほど

科学技術が発達した現代でも否定できない事実です。

p047

2つめは、通史の研究者がほとんどいないことです。

現在の学問は非常に細分化しています。

p048

問題はこれだけではありません。 最近は、ゲノム(DNA)解析に代表

されるバイオサイエンスの技術がめざましく進展しています。

その代表例が、2019年に発表された縄文人「船泊23号」の解析結果です。

p050

1992年に農学者である佐藤洋一氏がイネのDNA解析結果を発表し、

・・・つまり、bのイネでは従来の朝鮮半島経由説は否定され、中国から

直接海上経由で日本に伝来した可能性が高いようなのです。

・・・加えて、日本の稲作の遺跡も、朝鮮半島の南部の遺跡よりも古い

ものが続々と発見され始めました。

==>> ここでは、歴史学の問題点とゲノム解析などの新技術の進展で

歴史の見直しが始まっていることが述べられています。

イネの伝来については、従来は朝鮮半島経由であったと

されていたものが、どうも中国大陸から直接海を渡って

きたものもあるようです。

また、先に読んだ別の本には、このような記述もありました。

安本美典著「日本民族の誕生 ― 邪馬台国と日本神話の謎」を読む

https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/10/blog-post_10.html

「p187

日本の文化も、言語も、ともに、朝鮮半島からその北方へとつながる

要素と、中国の揚子江(長江)流域からその西や南への延長上へと

つながる南方的な要素とをもつ。

そして、この南方的な要素は、おもに、弥生時代の幕開けとともに、

稲作文化とともに到来したものであろう。

「原倭人」は、古朝鮮語とある程度、共通の特徴をもつ言語であった。

「原倭人」の言語は、のちの「大和ことば」、あるいは、現代日本語

とも親近性をもつ言語であった。

弥生時代の初めにかけて、中国の揚子江(長江)下流地域から、

ビルマ系言語を使う人々を主とする人々が、稲作文化をたずさえて

やってきて、「原倭人」と混交し、「倭人」が成立した。」

==>> 上の記述は、下のような記述と関連するようです。

大和岩雄著「秦氏の研究」を読む

https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2023/01/blog-post_25.html

「p527

縄文人=縄文人のDNA

弥生人=縄文人DNA+長江系DNA=邪馬台国?

古墳人=縄文人DNA+長江系DNA+黄河系DNA=大和朝廷??」

p073

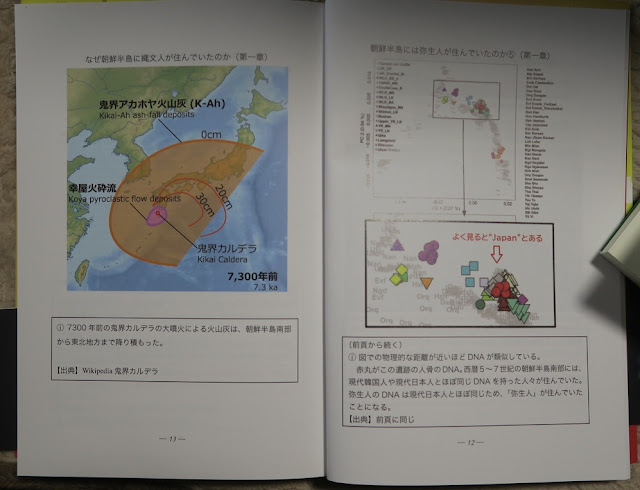

これらのデータを素直に読むなら、7世紀までの朝鮮半島

南部には、弥生人とほぼ同じDNAを持った人間が住んでいた

ことになります。

そして、日韓両方の研究者はーー理由はわかりませんがーー

このことを意図的に発表していないということです。

p080

かつて、日本が支配したとされる任那(伽耶)という地名が

昭和の教科書に載っていた時代がありましたが、とっくの昔

にそういう記述は消滅してしまいました。

==>> ここはなかなか微妙な感じですね。

両国の政治的な部分での忖度があるのか、

研究者にはなんらかのプレッシャーでもあるのでしょうか。

この著者は、工学系でコンピュータサイエンス専攻だ

そうですから、余計なしがらみがないのでしょうね。

確かに、私が学校で日本史を学んだころは、任那という

地名が出ていました。

p090

血液型と性格の査読付き英語論文で有名なのは、・・・2015年に

発表された土嶺章子氏らのグループのものです。

この論文が画期的なのは、血液型を自己申告させずに、DNAを

分析して判別したことです。

結果ですが、調査に使ったTCIという性格テストによると、

血液型がA型の人では「持続(P)」という因子のスコアが高く

なっています。

==>> これは余談として書かれているものです。

詳しい内容は下のとおりですが、関連するサイトを

読んでみると、否定的な見解もあるようです。

「本当だった!? 血液型による性格の違い」

https://www.carenet.com/news/general/carenet/40060

「日本の健常人において、ABO式血液型の遺伝子型と

は有意な関連が認められることが、弘前大学の土嶺 章子氏

らの研究により明らかになった。

しかし、ABO式血液型の遺伝子型と持続性形質との間の関連が

比較的弱い可能性があるため、本研究結果は注意して解釈する

べきであるとのこと。

PLoS One誌オンライン版2015年5月15日号の報告。」

p100

この01b2系統の分岐の過程から推測すると、縄文人がそのまま弥生人

になったとしか考えようがないことがわかります。

p105

考古学やイネのDNAの調査から推測すると、複数の地域で異なる時期に

稲作が持ち込まれたと考えられます。

その際には・・・稲作と同時に結核や寄生虫が持ち込まれ、それに弱い

遺伝子を持つタイプの縄文人は、相当数が死亡したことも考えられます。

p106

縄文後期になると気候が寒冷化し、縄文人人口はピークの26万人―>8万人

にまで急減します。こうなると、高いリスクを冒してまでも水田稲作を

取り入れるしかないでしょう。

・・・これは、現代日本人の大部分は、新しい環境に適応してしぶとく

生き残った縄文人の子孫であることも意味しています。

==>> これは初耳で、驚きました。

縄文人が弥生人になった、ということです。

つまり、環境の変化に耐えて生き延びた縄文人が弥生人になった

ということですね。

弥生人という渡来人がやってきたわけではないと・・・・

p129

2011年の国立天文台の計算結果を、同天文台の最新データと照合

してチェックしてみました。 ・・・邪馬台国があったとされる北部九州

では、卑弥呼の在位中である西暦247年3月24日には、ずばり皆既日食

が見られる可能性が高いようです・・・・。

p130

しかし、大和ではその日は皆既日食にはなりません。

p132

邪馬台国で何の前触れもなく突然日食があったとすると、彼女は霊力を

失ったとされるので、最悪の場合には殺害されることもありえます。

これは宗教的にはよくあることです。

==>> この著者は、邪馬台国東遷説をとっているようです。

その理由のひとつとして、日食によって卑弥呼の宗教が破綻

したこともあるのではないかとしています。

それが、倭国大乱の一因にもなったと・・・・

私は前回読んだ本の説、邪馬台国の近くにあった一族が東遷し

出雲や吉備と一緒になって、ヤマト朝廷をつくったという説を

推します。

p165

未解決の問題は、天武天皇がどういう方針や目的で日本書紀を編纂したのか

ということです。 耳にたこができるほど聞くのは「勝者の論理」で書いた

歴史書だから、でっち上げが多く内容は信用できないという疑問です。

しかし、これはちょっと違うのではないでしょうか。 日本書紀は、

東アジア全域に読んでもらうのが目的ですから、中国の多くの史書と

ただの1つも矛盾が生じないようにしないといけません。

つまり、できる限り“正確”に書かないといけないのです。

p169

これらの「無理難題」と思われる要望を満たすため、編集責任者たちは、

具体的には次のような編集方針を採用し、天武天皇の理解を取り付けた

はずです。

==>> ここでは、日本書紀がどのような編纂方針に基づいて

作られたかを推測しています。

書かれた文面を微に入り細に入り分析・解釈するという

アプローチではなく、編集者の目線からどのように書いた

のかという視点で推測しているのが面白いところかと

思います。

私もいくつかの本やサイトで、「勝者の論理」については

読みましたが、確かにここに書かれている理屈から言えば

日本書紀に嘘は書けませんね。

そして前回読んだ本と同じように、

魏志倭人伝に残されている邪馬台国による朝貢の事実は

どうしても不都合だったので、隠さざるをえないとしています。

https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2024/03/blog-post.html

p182

大和朝廷の成立の過程では、・・・なかには戦争になったケースもあった

でしょう。 その象徴が、神話に出てくる大国主命の2人の息子であり、

国譲りに同意した事代主、反対した建御名方神なわけです。

p183

・・・これら併合された国の支配者を鎮魂する建物だからです。

言い換えれば、出雲大社の建立は、この国譲りの交換条件だったと

いうことになります。

こう考えると、古事記や日本書紀は、驚くほど的確に当時の情勢を

反映していることになります。

==>> 建御名方神(たけみなかたのかみ)は諏訪大社の祭神で、

事代主神(ことしろぬしのかみ)は美保神社などで祀られて

いて、恵比寿大神という別称にもなっているようです。

いずれにせよ、神武東遷に関連してなんらかの歴史的

事実があって、それを神話として天皇の権威付けに

したとみるべきものなのでしょう。

なお、wikipediaによれば、建御名方神(たけみなかたのかみ)

と諏訪神社の関係についてこのような記述があります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E5%A4%A7%E7%A4%BE

「『古事記』『先代旧事本紀』では、天照大御神の孫・邇邇芸命の

降臨に先立ち、建御雷神が大国主神に国譲りするように迫ったと

される。これに対して、大国主神の次男である建御名方神が国譲り

に反対し、建御雷神に戦いを挑んだが負けてしまい、諏訪まで逃れた。

そして、以後は諏訪から他の土地へ出ないこと、天津神の命に従う

ことを誓ったとされる。説話には社を営んだことまでは記されて

いないが、当社の起源はこの神話にあるといわれている。なお、

この説話は『日本書紀』には記載されていない。」

・・・そして、私が興味をもったのは、

タテミナカタの祀り方が山を御神体としたもので本殿がない形

であるという点です。

一方、事代主神が祀られている美保神社のご由緒には

下のような記述があります。

http://mihojinja.or.jp/yuisho/

「天平5年(733)編纂の『出雲国風土記』及び延長5年(927)成立の

『延喜式』に社名が記されており、遅くともその時期には「社」が存在

していたことがわかります。境内地からは4世紀頃の勾玉の破片や、

雨乞いなどの宗教儀式で捧げたと考えられる6世紀後半頃の土馬が

出土しており、古墳時代以前にも何らかの祭祀がこの地で行われて

いたことがうかがえます。」

この美保神社には社殿があるので、諏訪大社のような山を御神体

とする形ではなさそうです。

ヤマト朝廷に反抗したタテミナカタは古い形の祀り方で、

国譲りに同意したコトシロヌシは新しい形の祀り方となって

いることに何らかの意味がありそうな気もします。

<<後編に続きます>>

==============================

コメント

コメントを投稿