橋爪x大澤x宮台 「おどろきの中国」 を読む ―6― 日中の歴史問題、 日本は自分がやったことが何だったのか理解していない

橋爪x大澤x宮台 「おどろきの中国」 を読む ―6― 日中の歴史問題、 日本は自分がやったことが何だったのか理解していない

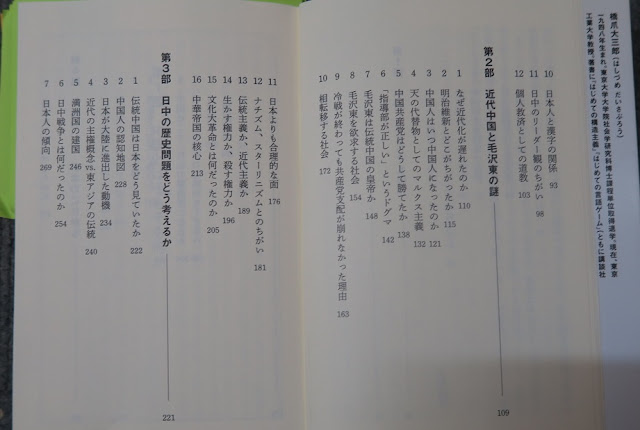

「第3部 日中の歴史問題をどう考えるか」を読んでいきましょう。

私にとっては、この第3部が一番知りたいところです。

p223

日本の大陸進出についての、ひとつの「大義」は亜細亜主義によって与えられました。

ようは、アジア対西洋という対立軸の中で、日本がアジアを守る。だから、中国が困って

いるなら日本が助ける。 実際、北一輝のような人でさえ、言わば義侠心のようなもの

として、中国を応援するべきであり、それが最終的には日本のためになるという理屈が

ありました。

しかし、二十一カ条要求(1915年)以降になると、亜細亜主義者の多くは、対中

政策が自分たちの考えている大義とはちがう方向に進んでいるという意識を抱きはじめ

ます。

==>> ここで私が二十歳の頃に聞いたことのある北一輝という人物について

再確認しておきます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%B8%80%E8%BC%9D

「大日本帝国憲法における天皇制を批判したこの本は発売から5日で発禁処分

となり、北自身は要注意人物とされ、警察の監視対象となった。内容は法学・

哲学・政治学・経済学・生物学など多岐に渡るが、それらを個別に論ずるのでは

なく、統一的に論ずることによって学問の体系化を試みた所に特徴があった。

すなわち、北一輝の「純正社会主義」なる理念は、人間と社会についての一般

理論を目指したものであった。その書において最も力を入れたのが、通俗的

「国体論」の破壊であった。著書が発禁となる失意の中で、北は宮崎滔天らの

革命評論社同人と知り合い、交流を深めるようになり、中国革命同盟会に入党、

以後革命運動に身を投じる。」

・・・私がこの北一輝という名前をずっと記憶の底に留めていたのは、

私の高校時代の親友が、彼が気象大学校に在学していた時に、北一輝に共感

していると語ってくれたからでした。

(彼は、定年退官を前に病に倒れてしまいましたが・・・)

しかし、その時、私は北一輝の思想というものがどのようなものかは全く

知りませんでした。

今、上記の記述を読んで、「なるほどな」という納得感があります。

実は、上記のサイトの中で述べられているように、北一輝は「国家社会主義者。

二・二六事件の皇道派青年将校の理論的指導者として逮捕され、軍法会議で死刑

判決を受けて刑死した。」と言う部分を、朧げに知っていたので、超右翼なの

だなと記憶していたのです。

しかし、私の中では、超左翼=超右翼だという観念がありますので、違和感は

感じません。

ついでに、上記サイトから引用すれば、

「「明治維新の本義は民主主義にある」と主張し、大日本帝国憲法における天皇

制を激しく批判した。すなわち、「天皇の国民」ではなく、「国民の天皇」である

とした。国家体制は、基本的人権が尊重され、言論の自由が保証され、華族や

貴族院に見られる階級制度は本来存在せず、また、男女平等社会、男女共同政治

参画社会など、これらが明治維新の本質ではなかったのかとして、再度、この

達成に向け「維新革命」「国家改造」が必要であると主張した。」

・・・なんと、これらはすべて今の日本の社会そのものではないですか。

もっとも、男女平等云々の部分は、お題目だけに終わっていますが・・・

p224

このあたり、おかしいですよね? 歴史的な自意識自体が、当時においても不明確

だったんじゃないでしょうか。 そして、そのことを問い直すことをしてこなかった

ので、いまもって、ぼくたちにも「あれは何だったのか」がわからない。

蒋介石の日記を歴史家が分析したところ・・・・つまり、向こうから見ても、どこかの

段階で日本は、頼れる友人だったのがいつの間にかもっとも許せない奴になって

しまった。

・・・つまり、孫文の理想に共感する日本人が、まだその段階ではたくさんいた。

==>> う~~ん、ここですね。

日本人には自分自身がなぜあんなことをやってしまったのかが分かっていない。

著名な社会学者が三人集まっても、そこが分からないと言うんです。

すでに書いたことですが、フィリピン・バギオ市の講演会で、中国系の

医師が語ったことと同じです。

日本の理想は非常に良かった。しかし、やったことは最悪だった。

そして、戦後75年以上も経ったというのに、自分自身がやったことの

意味すら明らかにできていない。

何に対して戦後謝り続けているのかさえ、きちんと理解できていないって

ことになります。

p226

日本は、悪意の中国侵略者だったのか、それとも善意で、欧米の勢力を追い払う解放者

だったのか。 ほんとうはどっちなのか、じつは日本人自身がよくわからない。

・・・その程度の中途半端な意識で、のこのこと中国に入り込み、好き勝手にふるまって、

大きな損害を与えたわけです。

中国からすれば、こんないい加減な日本の態度が、まず許せない。

p227

日本と中国では、中国が上なのが当たり前。 そのつぎが朝鮮で、そのつぎが日本。

儒教の観点から、日本が劣っているのは明らかなんです。

服装も、建物も、文字も、もとは中国のものだったはずなのに、どこかおかしい。

社会も奇妙で、武士などというものがいて、政権を握っている。

こんなに中国基準から外れたローカルな日本が、文明国であるはずがない。

と思っていたら、その日本が、欧米列強のまねをして、中国を上から目線で見る

ようになった。

==>> 確かに、古代からの歴史を読めば、さもありなんという感じですね。

聖徳太子の律令制の導入あたりをみれば、今盛んに言われている

「法による支配」というのも、中国からの輸入ものですしね。

(ちなみに、「法による支配」と「法の支配」はまったく違う概念だ

そうです。)

「法による支配」と「法の支配」・・似て非なるもの。

https://note.com/tadashiogura1178/n/n2c4b788c2151

「国家が国家権力を「法」という形に変えて人民を統治することを、「法による

支配」(法治主義)と言う。」

「しかし英米法においては、法は権力者から与えられるものではなく、既に存在

している慣習が法となっているのであり、それは権力者の上に存在するものと

して、権力者も従わなくてはならないとされているのである。

このような英米法的な考え方を「法の支配」と言う。」

今の中国はどうかと見てみると、

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221020/k10013864551000.html

「習近平国家主席の指導思想に基づく「法による統治」を推進し、共産党による

一党支配体制を脅かす勢力を取り締まる姿勢を示しました。」

これに対して、日本の外務省のサイトはどう言っているかというと、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2020/html/chapter3_01_06.html

「法の支配」とは、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、国内

において公正で公平な社会に不可欠な基礎であると同時に、友好的で平等な

国家間関係から成る国際秩序の基盤となっている。さらに、法の支配は国家間の

紛争の平和的解決を図るとともに、各国内における「良い統治(グッド・ガバナ

ンス)」を促進する上で重要な要素でもある。」

・・・つまり、中国は古典的な法であって、日本は欧米型の法ということに

なりそうです。

まあ、話が嚙み合うわけがないですね。

p228

日本の側に中国コンプレックスがあると、日中関係は安定するんです。江戸時代は

そうだった。

どうしてか。 江戸幕府は、儒学を武士に勉強させたからです。 行政官僚として、

儒学くらい教養として身につけておけ。 でもこれが、外国語だからむずかしい。

ネイティブの中国人に習えば理想的だが、せめて、学力の高い朝鮮人に教えてもらおう。

そこで、朝鮮通信使がたまたま通りかかると、「私の書いた漢詩を添削してください」

みたいなリクエストが殺到したという。これぐらいがちょうどいい。

==>> それが今や英語圏に対するコンプレックスに変化してきたわけですね。

しかし、漢字を使っている限りは、日本人の頭の中は漢字の言霊で

占領されていますから、根っこの部分はおそらく変わらないだろうなと

思うんですけどねえ。

それで思うのは、幕末から明治時代ごろに造られた和製漢語などは

中国に逆輸入されたそうですから、新しい概念を漢字で作り出せた

日本人も凄いと思います。

日本語から中国語に逆輸入された単語30語

https://lingo-apps.com/ja/japan-made-chinese-words/

p229

中国は、軍事力が強いから日本に攻め込んでもいいと考えたことはない。 元寇のときは、

モンゴルが攻めてきたのであって、中国が攻めてきたとは言えない。

だけど日本は、攻め込もうかと考えたことがある。 ・・・すくなくとも一回、実行に

移した。 そのあとつい最近も、もう一回攻めてきたのだから、日本への不信感が

中国側にあるのは当たり前じゃないですか。

==>> モンゴルは、ヨーロッパの辺りまで攻め込んで、モンゴル帝国をつくって

いますから、確かにそうですね。

モンゴル帝国

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%AB%E5%B8%9D%E5%9B%BD

「モンゴル高原から領土を大きく拡大し、西は東ヨーロッパ・アナトリア

(現在のトルコ)・シリア、南はアフガニスタン・チベット・ミャンマー、

東は中国・朝鮮半島まで、ユーラシア大陸を横断する帝国を作り上げた」

・・・日本は、戦国時代から長い間軍事政権だったわけですけど。

p230

いちばん許せないのは日本人が、歴史を忘れることです。

戦後生まれの日本人が、自分たちは悪いことはしていないし、侵略戦争に責任もない。

だいたい中国で何があったかよく知りません、という態度なのは、やっぱり許せない。

p231

イギリスが攻めてきたのと日本が攻めてきたのとでは、意味がまるで異なる。

昔助けてやった隣人がいきなり裏切って攻めてきたのと、あまり付き合いがなかった

遠くの異人が攻めてきた、という違いですね。

==>> こういうのは、本来は教科書で教えるべきことだと、私は思います。

私の高校時代は、近代・現代史は、ほとんど時間切れで授業もなかったん

ですが、それはおそらく今もそうなんでしょうね。

それに私が気づいたのは、東南アジアに観光旅行に行った時でした。

戦争博物館みたいなのがありますからね。

そして、フィリピンに住んでみて、その根深さが分かりました。

フィリピンの場合は、表面上は、クリスチャンだから許しますよという

雰囲気なんですが、なにかの拍子に、その根っこのところが表に

出てくることがあるんです。

特に、バギオ市は、山下大将が公式の降服文書に署名した土地柄もありますし、

バギオからさらに山奥は、日本軍や在留邦人が逃げ込んで、悲惨なことも

あったそうですから、今でも恨みが残っている地域があります。

また、英語学校などでは、中国、韓国、ベトナムなど、いろんな国から

英語留学で来ている人たちがいますから、混合クラスでのディスカッション

などの場合は、戦争時代の話も出るわけです。そんな場面で、日本人だけは

戦争のことを何も知らないという、情けない状況が生まれるということです。

p232

台湾は日本と同じ辺境ですから、そういうところに日本がえらそうな顔で侵略して

きても、そんなに問題がないんだけど、朝鮮半島の人びとから見ると、劣等生だと

思っていた日本がえらそうな顔で植民地化したというのが、非常に屈辱的だったと

思う。

もっとも台湾に関しては、戦後、大陸からきた国民党系の中国人が、もう一度、

台湾を「侵略」した、というような屈折があって、それが、対日感情にも影響を

与えている可能性が高いですが。

==>> ここでは、韓国と台湾を比べてみて、対日感情が正反対である理由を

述べています。

ここで、台湾の歴史のごく一部を確認しておきましょう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B0%E6%B9%BE

「台湾島は、漢民族が同島に移住し始めた17世紀における大航海時代の

オランダ及びスペインの植民まで、台湾原住民が主に居住していた。

1662年、明朝再興派の支持者である鄭成功はオランダを追放し、同島初の政治

的実体である東寧王国を設立した。清は後に同王国を破り、台湾島を併合した。

1895年に日清戦争の結果として下関条約が締結されると、台湾島・澎湖諸島は

清から日本に割譲されて台湾総督府が統治する日本領台湾になった。」

「民族

台湾漢民族 (閩南人, 客家人, 外省人) : 96.7%

台湾原住民 : 2.3% 」

p233

おっしゃる通り、相手の世界の見方をつかむのが、外交や異文化理解の基本だけど、

その努力が圧倒的に足りない。 日本の場合、まあ中国も足りませんけど、ひとのこと

はいいから、まず日本が、相手の地図を自分の頭の中に用意しなければいけない。

==>> 私はかなり前から、日本の外交や安全保障に関するシンクタンクは

あるのかないのか、あるとしたらどの程度広く深く研究されて、

それが日本政府の意思決定にも活かされているのかが気になっていたの

ですが、外務省のサイトにこのような記事がありました。

「外交・安全保障関係シンクタンクのあり方に関する有識者懇談会」

による提言の提出

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/8/0807_06.html

「外務省としては、本報告書も踏まえ、外交・安全保障関係シンクタンクへの

支援のあり方について検討を進めてゆく考えです。」

・・・これは、平成24年の記事なんですね。それまでこうのような支援が

なかったというのが信じられないし、支援の話にとどまっていて、連繋と

いう感じじゃないみたいですね。 外務省の官僚だけで大丈夫かな。

報告書の要約はこちらです:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/8/pdfs/0807_06_03.pdf

「危機に直面する日本の外交・安全保障関係シンクタンク

日本の主なシンクタンクの活動予算は 10 年間で 40%減少。米国のシンク

タンクの活動予算は同じ時期に 150%以上増加。日本の 5 つのシンクタンクの

直近の予算の合計は 14 億円だが、欧州の 5 つの主なシンクタンクはその

4 倍。ASEAN の 5 つの主なシンクタンクの予算の合計は 1.5 倍。

日本では、シンクタンクに関する社会的認知度の低さなどから民間企業に

よる出資や寄附は低調。日本において、国の関与無く完全な独立採算で安定的・

継続的活動を求めるのは非現実的。」

・・・ああ、なんと貧困な研究体制なんでしょうか。

私がなんとなく感じていたことがそのまんまです。

これでは、実のある外交戦略をつくるのは無理ですね。

この本の三人の著名な社会学者が嘆くのも納得です。

p236

日本のアジア政策は、ナポレオンと比べると、まず、きちんとした理念がない。

明確な目標も、手段の合理性もない。

相手のことを考えているようで結局、自分のことしか考えていない。

そのくせ、相手のことを考えているのか、自分の都合を考えているのか、そこを

わざとあいまいにしている。

・・・驚くほど幼稚な心理です。朝鮮や中国の人びとに、理解してくれと言うほうが

無理です。

==>> 確かに、政治家の話などを聞いていても、日本をどういう国にして

いこうとしているのか、さっぱり分かりませんしね。

特に外交戦略や安全保障の分野のことなんですが。

まあ、基本は、アメリカにおんぶにだっこってことなんでしょうけど。

p239

日本の「侵略」が非難されているのは、戦争それ自体もさることながら、その「意図」

なのです。 これに抗弁したければ、侵略の意図がなかったと論証しないといけない。

でもその論証に、いまも成功していない。それが、歴史問題が解決しない理由でしょう。

実際問題として、日本人は、かなりあいまいな意図で軍隊を進めていたのではないで

しょうか。 日本人自身が、そもそも、なぜ日本の軍隊が大陸に進出していったのかを

いまいち理解していないように思います。

==>> このあたりには、「あいまい」という言葉がなんどもでてきます。

なぜ日本人は「あいまい」なんでしょうか。

10年前にこんな本を読みました。

「日本語の論理ー不同調の美学」を読む :

その2 日本語は芸術には向いているが 政治・外交には・・・

http://baguio.cocolog-nifty.com/nihongo/2013/09/post-59f3.html

「p279

日本語には相手のことになるべく直接的に言及しないで意味を伝えようとする

表現法が発達している。日本語の特色である主語のはっきりしないセンテンス

は軟焦点的表現であり、敬語法などは焦点転移の表現が文法的に定着したもの

と考えられる。」

「p282

連句は一人の作者ではなく複数の人間が協同でつくるのが

特色であって、一貫性ははじめから眼中にない。

p283

幸いに、わが国では昔からそのような美学が発達している

のであるから・・・・

===>> 著者の言いたいことはなんとか分かりました。

・・・が、これはゆゆしきことですね。

今の日本の外交、お隣の国との外交が 日本語の特質によって

「一貫性ははじめから眼中にない」ってこと、「受け手の主体的

解釈の幅を拡大する」というような、すれ違い外交にならない

ことを切に望みたいところです。」

・・・まあ、日本語に責任をなすりつけても問題は解決しないんですが、

英語を海外で使っていると、自分の性格が変化していることは

誰しも経験があるのではないかと思います。

さらに、こんな本を9年前に読みました。とどめを刺すような本ですが・・

「日本人の脳」角田忠信著 - 7 日本人以外は論理的? 日本人は情緒的

http://baguio.cocolog-nifty.com/nihongo/2014/06/post-87e7.html

「我々日本人にとって情緒を伴って聴かれる虫の音などの動物の啼き声も明瞭

に、(西欧人にとっては)機械音・ノイズとして論理的な脳からは区別される.

このような(西欧人の)左右の脳機能の分担は西欧哲学で認識過程をロゴス的

(理性的―言語・計算)とパトス的(感性的)認知とに分ける考え方と合致する.」

「p85

日本人にみられる脳の受容機構の特質は、日本人及び日本文化にみられる自然

性、情緒性、論理のあいまいさ、また人間関係においてしばしば義理人情が論理

に優先することなどの特徴と合致する.」

p241

ヨーロッパの知識人が、チベットに幻想を投影して、やたらとチベット問題に肩入れして、

状況が複雑化しているわけですが、その究極の原因は、それこそ、中国側の認知地図と

ヨーロッパ側の認知地図のちがいにある。

ヨーロッパ側は、主権という概念を前提にしてこの問題を捉えている。 だから、中国が

長い間、チベットの主権を侵していると理解している。 ところが、中国にとっては、

チベットはずっと、朝貢国のひとつだった。 朝貢関係は、主権概念を前提にしたとき

にはありえない関係なので、ヨーロッパの観点からは主権の侵犯にしか見えない、と

いうわけです。

p242

たとえば、琉球は明と日本に対して、二重冊封体制をとっていた。 これは、主権概念

を前提にした植民地化という視点で見れば、もちろんおかしなことです。

日本と明が両方とも琉球を植民地化しているということになるわけだから、それは

ありえない。

自分たちは中国に対して従属的であると認めることで、貿易をさせてもらい、占領される

のを回避する。

p243

これは主権の蹂躙云々というよりも、従属の中身が朝貢という儀礼的なものだったが

ゆえに・・・・可能となった「損して得とれ」的なゆるい戦略ですよね。 というか、

儀礼に過ぎないので、実質的な損が見あたらないわけです。

p243

琉球処分(1879年)というのがあるじゃないですか。 琉球は、近代的な

考え方では、独立国となってもおかしくなかったんだけど、・・・・独立国ではないことを

当人たちに認めさせ、実効支配するという、軍事征服をやった。

==>> ここでは、欧米流の主権概念と 中国流の冊封体制の違いが述べられて

いるのですが、ここで冊封というのがどういうものかを確認しておきます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8A%E5%B0%81%E4%BD%93%E5%88%B6

「冊封を受けた国の君主は、王や侯といった中国の爵号を授かり、中国皇帝と

君臣関係を結ぶ。この冊封によって中国皇帝の(形式的ではあるが)臣下と

なった君主の国のことを冊封国という。このようにして成立した冊封関係では、

一般に冊封国の君主号は一定の土地あるいは民族概念と結びついた「地域名

(あるいは民族名)+爵号」という形式をとっており、このことは冊封が封建

概念に基づいていることを示しているとともに、これらの君主は冊封された

領域内で基本的に自治あるいは自立を認められていたことを示している。

したがって、冊封関係を結んだからといって、それがそのまま中国の領土と

なったという意味ではない。 冊封国の君主の臣下たちは、あくまで君主の臣下

であって、中国皇帝とは関係を持たない。 冊封関係はこの意味で外交関係で

あり、中華帝国を中心に外交秩序を形成するものであった。

冊封国には毎年の朝貢、中国の元号・暦(正朔)を使用することなどが義務付け

られ、中国から出兵を命令されることもあるが、その逆に冊封国が攻撃を受けた

場合は中国に対して救援を求めることができる。

ただし、これら冊封国の義務は多くが理念的なものであり、これを逐一遵守する

方がむしろ例外である。」

これは確かに主権概念とは相容れないのでしょうが、古代の日本ではこれを

進んでお願いしていたこともあったわけですね。

それを前提に、朝鮮半島の国々と張り合っていた。

それに、他の本で読んだところでは、冊封国が貢ぐ品々よりも、中華帝国からの

返礼の方が多くて、経済的に中華帝国がそれを続けられなくなったという話も

ありました。

では、近年の中国による外国との戦争にはどんなものがあったのか。

こちらのサイトで確認します。

中国の戦闘一覧は、中国で起きた戦闘の一覧である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E9%97%98%E4%B8%80%E8%A6%A7

中華人民共和国になってからの、1949年以降について拾ってみると:

建国後の内戦(1949 - 1979)

朝鮮戦争(1950 - 1953)

中華民国政府を支持するイスラム教徒の反乱(1950年 - 1958年)

1959年のチベット蜂起(1959年)

中緬国境作戦(1962年 - 1975年)

西沙諸島の戦い(1974年)

中印国境紛争(1962)

中ソ国境紛争(1969)

中越戦争(1979 - 1990)

・・・となっていまして、外国との「戦争」は、二つだけです。

これによって領土を拡大したという話にはなっていないようです。

もちろん、最近の領土拡張への意図は見えているわけですが。

少なくとも、ロシアのように、衛星国と思われる国に突然侵攻して

領土を奪うということにはなっていないようです。

もちろん、ここで言いたいのは、欧米などとの比較です。

帝国主義国家として他の国を植民地にしたかという観点からです。

日本は、欧米のマネをしてそれをやったけど、失敗した。

中国が他の独立国に対して侵略戦争をしたかということについては、

いろいろとインターネット上でも議論があるようです。

p245

日清戦争と日露戦争・・・

このふたつの戦争は、おおむね列強の同意のもとで戦われています。でも日清戦争

のあとでは、遼東半島をもぎ取ろうとした日本はやりすぎだとして、露独仏の

三国干渉が起こった。 日露戦争の際にはイギリスが、三笠や朝日といった、

建造したての新鋭鑑を何隻も日本に提供した。

p246

日本が予想外の勝利を収めたので、止めが入る。 アメリカの仲裁で、

ポーツマスで、日本に有利にならないような講和条約を結ばせた。

日本の勝ち過ぎを警戒する列強、という新しい構図がうまれた。

p247

建前上は、日本も完全な独立主権国家として自己主張をしているわけだけど、

実際のところは、列強たちの掌の上にいた。

・・だから、客観的に起きていることと、日本の観点から見えていることとが、

すごくちがっている感じがしますよね。

==>> おそらく、今も、アメリカにくっついている日本という構図は

変わっていないのでしょうから、どこまでリーダーシップなるものが

実行できるのか。

インドの宗主国は英国だったわけですけど、今の外交上の立ち位置は

かなり独立国という感じですね。

では、次回は、この続き、「5 満州国の建国」のところから

読み進めます。

==== 次回その7 に続きます ====

===============================

コメント

コメントを投稿