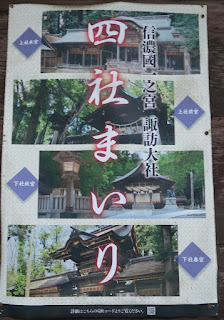

本殿がない三大神社を巡る: その2 長野県・諏訪大社・四社参り: JR中央本線・下諏訪駅から徒歩、茅野駅からタクシー・徒歩・バスで上諏訪駅へ

本殿がない三大神社を巡る: その2 長野県・諏訪大社・四社参り: JR中央本線・下諏訪駅から徒歩、茅野駅からタクシー・徒歩・バスで上諏訪駅へ

「本殿がない三大神社を巡る」の第二弾は、長野県のお諏訪様の4社にお参りします。

2022年10月12日・13日、一泊二日の旅。

日程は:

1日目: あずさ17号で上諏訪駅、普通に乗り換えて下諏訪駅へ。

徒歩で、下社・秋宮、その後 下社・春宮

下諏訪駅から上諏訪駅へ移動

諏訪湖畔のホテル泊

2日目: ホテルから徒歩で上諏訪駅へ

上諏訪駅から茅野駅へ移動

茅野駅からタクシーで上社・前宮へ

上社・前宮から徒歩で上社・本宮へ

バスで、上社・本宮から上諏訪駅へ移動

あずさ号で新宿へ、帰宅

では、新宿からあずさ17号で出発しましょう。

このあずさ号ですが、武蔵小金井駅での人身事故の影響で33分遅れての

出発となりました。

余裕をもって出かけないといけませんね。

上諏訪駅で乗り換えて、下諏訪駅に到着しました。

ここからは徒歩で廻るのですが、下の地図をご覧ください。

地図の一番下の真中にJR下諏訪駅があります。

駅からまっすぐに歩いて、T字路にぶつかったら、右へまっすぐ歩けば

下社・秋宮に行けます。

この日はたまたま、商店街が休みの日だったようで、食事をするところが

ないな~~と、しょんぼりして歩いていたら、こちらのお蕎麦屋さんだけが

たまたま営業中でした。

私たちが食べ終わったところで、ちょうど午後の休み時間になりました。

この山猫亭の天ぷら蕎麦は、蕎麦も天ぷらも絶品でした。

お薦めです。

そして、上の地図の右下に描いてある「下社・秋宮」に到着です。

「下社・春宮」は、地図の左上にありますのでご留意ください。

三角形のルートの対角線上にあります。

さすがに諏訪大社・・・歴史ある佇まいと風格を感じます。

ここで、公式サイトをチェックしておきましょう。

http://suwataisha.or.jp/akimiya.html

「宝殿の奥が御神座とも相殿とも言われ、御神木をお祀りする下社の最も重要な場所です。

上社の神体山に対し下社は御神木を御神体として拝し、古代祭祀の形式を今に残しており

ます。」

・・・つまり、下社ではご神木をお祀りしているそうです。

拝殿だけで、本殿がないというのはこういうことなんですね。

神楽殿の大しめ縄はなかなかの迫力でした。

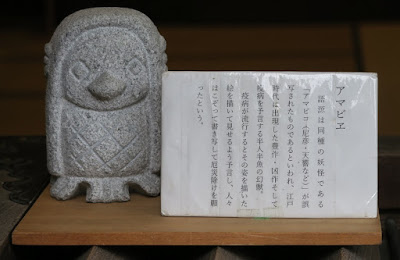

パンデミックがなかなか終息しない中、アマビエさんも延長戦に入っているようです。

ところで、諏訪大社と言えば、御柱祭りなんですが、これが秋宮の「一之御柱」です。

どの神社でも、手前右が第一、手前左が第二、奥の左が第三、奥の右が第四と、時計回り

に御柱が立ててあります。

ちなみに、この秋宮では、敷地の奥へは入れないので、手前の二本と右奥の四之御柱の3本

しか見られませんでした。

さて、秋宮をあとにして、本当ならば三角形の対角線上に下社・春宮へ行けばよかった

のですが、ついうっかりして、駅の方へ戻って歩いてしまいました。

そのお陰で、洋品店のこのモデル猫ちゃんに会うことができました。

そして、このような懐かしい「吊るし柿」を見ることもできました。

やっと、このような看板が見えてきました。 その奥に鳥居が見えます。

これが下社・春宮の拝殿です。

左右に御柱が見えます。 春宮では、1,2,3の御柱は見えましたが、4の御柱は

みることができませんでした。

これは、三之御柱です。 左奥にあります。

立ち入ることはできませんでした。

春宮の公式サイトはこちらです。

http://suwataisha.or.jp/harumiya.html

「神楽殿と拝殿、左右片拝殿及御宝殿と続く建物の配置は秋宮と同じです。

春宮と秋宮の社殿の建替が諏訪藩に依って計画された時に同じ絵図面が与えられたと見え、

大きさこそ違いますがその構造は全く同じで、春秋両社の建築は彫刻に於て技が競われて

おります。」

「春宮は杉の木を、秋宮は一位の木を御神木として拝しております。」

さすがに、なかなか派手な下水道の蓋です。

下諏訪駅から上諏訪駅へ戻り、ホテルへ向かいました。

ホテルでは、いわゆる全国旅行支援ということで、宿泊費一人5000円引き、

そして食事に使えるクーポン3,000円分がもらえたので、中華料理のコースで

食べ過ぎました。

夜の諏訪湖。

湖の周りの道路は、帰宅中の車でなかなかの渋滞になっていました。

そして、翌朝の散歩。

水鳥たちもいて、気持ちのいい散歩ができました。

ホテルの近くにあった、高島城。

こじんまりしたお城ですが、庭園を含め、なかなか雰囲気のある良いお城でした。

朝の散歩にちょうどいい感じ。

上諏訪駅から茅野駅へ移動。

上社・前宮へ歩くのは道順がやや複雑で、今日一日の歩数が限界を超えそうなので、

駅から前宮まではタクシーを使うことにしました。

タクシーの運転手は女性で、いろいろと前宮の話をしてくれました。

その中で、諏訪大社4社の中で前宮だけは「本殿」があるということでした。

そこで、上社・前宮の公式サイトをチェック。

http://suwataisha.or.jp/maemiya.html

「諏訪信仰発祥の地と伝えられています。

現在の社殿は昭和七年伊勢の神宮の御用材を以て建られたものです。」

・・・公式サイトの前宮に関する解説はなんともシンプルで物足りないので、

こちらの「謎多き・・・」をご覧ください。

私が知りたい謎の部分がいろいろと書かれていました。

縄文文化!?謎多き諏訪大社 上社 前宮編

「諏訪大社のご鎮座については、古事記その他の資料から推定してすくなくとも1600年~

2000年前と言われていて、この国でも最古の神社のうちの一つに数えられます。

前宮は名前のとおり、諏訪大社が最初にご出現なされた場所という言い伝えがあり、上社の

祭祀の中心である大祝(おおほうり)家の居館があった場所です。」

「前宮に居館のあった大祝諏訪氏というのは、現人神としての存在だったようで、実際に

神事を取り仕切っていたのは神長官をはじめとする五官祝(ごかんのほうり)でした。」

「神長官守矢家の祖先は諏訪大明神 建御名方命(タケミナカタノミコト)が諏訪にやって

くる以前からの土着の神といわれ、古代以降大祝を補佐し代々祈祷と政務事務を掌握して

きた家柄であると書かれています。」

「まず、日本の各地で、さらにその都であった奈良の大社や“神宮”という別格に格の高い

神社で手厚く保護されている神獣である鹿を、何頭かではなく何十頭も殺して、さらに生首

をこれ見よがしに並べるという、この神事の異端性は何事なんでしょうか。ちょっと普通

じゃないですよね。なにか並々ならぬ事情がありそうです。」

ここが前宮の入り口です。

この案内図を見ると、タクシーの運転手が教えてくれたとおりに、「前宮本殿」というのが

あって、その先に「守屋山」が描かれています。

上記に書いてある「神長官守矢家の祖先」という「モリヤ」と「守屋山」は関係がありそう

な感じです。 ただ、いろいろ読んでみると、御神体が「モリヤ山」というのも

ひとつの説にすぎないような書き方になっています。

これがその本殿です。

本殿なのですが、この後ろに小さな本殿らしきものがあるので、これは拝殿なのかも

しれません。

これがその拝殿の背後にある本殿らしき小さな小屋です。

どの範囲を本殿と呼んでいるのかははっきりしません。

この小さな本殿のような小屋にはなにやらいわくがありそうです。

この前宮が祀っているものは何なのかについては、謎となっているらしく、

こちらのようなサイトの分析もあります。

一応「守屋山」が御神体だという説もあるのですが、かなり謎めいているようです。

守屋山と神体山

https://yatsu-genjin.jp/suwataisya/zatugaku/sintaisan.htm

「「諏訪大社上社本宮の御神体は守屋山」と広く言われています。ところが、境内からは

その守屋山を仰ぐことはできません。」

「これを見れば、誰もが「神体山」とはかけ離れたイメージを持つと思います。」

「中世の文献では「他社と異なり、上社の神体は大祝」と言い切っています。」

「江戸時代以前の文献には漠然とした「山」という表記はあっても、ここには「守屋山」の

名は出てきません。」

「諏訪大社上社は、明治以降に新しい信仰体系に変わりました。それでも、生き神様──

大祝が諏訪信仰の根源になっているのは、年間の祭祀を見ても変わりないことが明かです。

もちろん、定義上の「神体が宿るもの」として、木や鏡・山を挙げるのは構いません。

ただし、それに守屋山を結びつけるのは、やはり見当違いと言うしかありません。」

・・・インターネットでいろいろ探しても、謎は深まるばかりです。

ところで、この前宮では、本殿が小さいこともあって、4本の御柱全部をぐるりと

廻ってみることができました。

では、上社・前宮から歩いて地図の左から右へ、上社・本宮へ行きましょう。

私たちは足の都合上、ハイキングコースではなく、地図の下に描いてある16号線の

舗装道路をまっすぐに歩き、北参道ではなく、表参道の方へ入ることにしました。

こちらが、上社・本宮の表参道(東参道)です。

お土産屋や休憩所、バス停などがあるのは、北参道のほうです。

表参道(東参道)の大鳥居をくぐると、長い渡り廊下が良い雰囲気を醸し出しています。

こちらのサイトに詳しい境内案内図があります。

これによれば、上の写真の渡り廊下は「布橋」というそうです。

また、四柱の配置も分かります。

こちらに「四之御柱」があります。 奥の方に見えます。

小さい子たちも元気にお参りしていました。

これが拝殿です。

公式サイトには以下のように説明があります。

http://suwataisha.or.jp/honmiya.html

「幣拝殿と片拝殿のみで本殿を持たない、諏訪造りという独持の様式。徳川家康が造営寄進

したと言う四脚門など貴重な建造物が数多く残っております。」

「守屋山の山麓で中部地方唯一と言われる原生林に抱かれる如くに鎮座しております。

諏訪大社は社殿の四隅におんばしらと呼ぶ大木が建ち幣拝殿や左右片拝殿が横に並び、

本殿を欠く等社殿の配置にも独特の形を備えています。

中でも本宮は諏訪造りの代表的なもので、建造物も四社の中で一番多く残っています。また

神体山を拝するという大きな特徴を持ち、祭祀研究の上からも注目されておりま す。」

・・・ここでは、「守屋山の山麓で・・・」とか「神体山を拝する・・・」と書いてあって、

「守屋山を御神体とする」とは明確には書いてありません。

これが北参道にある大鳥居です。

この参道の前に、お土産屋やお休みどころ、バス停、駐車場などがあります。

さて、1,2,4の御柱は、境内の中で見られるのですが、

三之御柱は、この地図のように、表参道の方に出て、法華寺の門をくぐり、右奥へ

入ったところから見ることができます。

これがその三之御柱です。

お寺の境内の境目を小川が流れていて、その向こう側に立っています。

下諏訪では秋宮でも春宮でも3本しか見られませんでしたが、上諏訪の前宮と本宮では

4本すべてを拝むことができました。

これは、法華寺の下にあった小さな祠です。

こんなに小さな祠にも御柱が4本建てられていました。

タクシーの運転手に聞いた話では、諏訪では、どんなに小さな神社、祠にも、

御柱を立てるのが常識になっているそうです。

さて、これで諏訪大社の四社参りを終わりました。

本宮北参道から16号線に出たところにある、諏訪市博物館前のバス停から上諏訪駅行き

のバスに乗りました。

https://mb.jorudan.co.jp/os/bus/2069/line/50661.html

これ以外にも、かりんちゃんバスなどが運行されています。

あとは、新宿へ帰ればいいのですが、先日読んだ本に以下のようなことが書かれて

いて、非常に気になっていたのです。

武光誠著「古代日本誕生の謎」を読む

https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/10/blog-post_0.html

「p254

長野県諏訪市には、手長(てなが)神社と足長(あしなが)神社がある。 そこの神は、

諏訪明神の家来の手長、足長の巨人だと伝えられるが、もとは荒脛巾神と同系統の神で

あったろう。

==>> では、さっそく「手長神社」のサイトを見てみましょう。

http://www.lcv.ne.jp/~tenaga/annai.html

「手長神社は下桑原(大和・小和田を除く上諏訪地区)の氏神、手摩乳神

(てなづちのかみ)をお祀りする古社です。ご鎮座の起源は古く詳らかではあり

ませんが、諏訪湖の東側一帯は旧石器・縄文時代の遺跡が点在しており、いにし

え人の生活、土地の神に祈りを捧げてきた信仰をほうふつさせます。」

「龍王大明神 蛇神とも云われる龍神が祀られています。

御頭御社宮司社 諏訪地方に古代から伝わるミシャグジ信仰の社です。

ミシャグジ神は自然万物に降りて来る精霊とされています。」

ここで、私が非常に気になっていたのが、荒脛巾(アラハバキ)神と同系統という

ことと、諏訪地方に古代から伝わるミシャグジ信仰の社という説明です。

1時間ほど時間がありそうだったので、地図の上では上諏訪駅の近くだということで、

出かけました。

ここが手長神社なのですが、地図にも出ていたように、階段が続いています。

かなり長そうな階段だったので、一段一段数えながら登っていきました。

大変でした。

何段だったかは、こちらの動画でどうぞ。

念のために、こちらの公式サイトをご覧ください。

手長神社 御紹介

http://www.lcv.ne.jp/~tenaga/annai.html

「手長神社は下桑原(大和・小和田を除く上諏訪地区)の氏神、手摩乳神(てなづちのかみ)

をお祀りする古社です。

ご鎮座の起源は古く詳らかではありませんが、諏訪湖の東側一帯は旧石器・縄文時代の遺跡

が点在しており、いにしえ人の生活、土地の神に祈りを捧げてきた信仰をほうふつさせます。」

「御頭御社宮司 (おとうみしゃぐち) 社

諏訪地方に古代から伝わるミシャグジ信仰の社です。

ミシャグジ神は自然万物に降りて来る精霊とされています。」

このように、ミシャグジ神であることが明確に書かれていました。

そこで私の疑問はまた増えてしまいました、いわゆる上記にある

荒脛巾(アラハバキ)神と諏訪地方に古代から伝わるミシャグジ神は、縄文時代に発する

同根の神様なのかどうか、ということです。

今後の宿題になりそうです。

これで、諏訪大社四社巡り、プラス手長神社の散歩は終わりました。

地元に戻って、お寿司屋で温かいあさりの味噌汁をいただき、ほっとしました。

さて、これで「本殿がない三大神社を巡る」の第二弾が終わりました。

次は第三弾にチャレンジします。

奈良の大神(おおみわ)神社に行かなくてはいけません。

11月中旬を予定しています。 どうなりますやら。

第一弾のページはこちらです。

本殿がない三大神社を巡る: その1 埼玉県・金鑚(かなさな)神社

https://sasetamotsubaguio.blogspot.com/2022/10/jr.html

======

==============================

コメント

コメントを投稿