福井直樹著「自然科学としての言語学:生成文法とは何か」を読む ― その2 個別言語の文法はいらない? 一番遠い英語と日本語の文法をどうまとめるの?

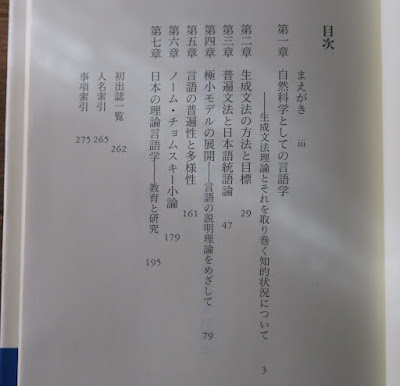

福井直樹著「自然科学としての言語学:生成文法とは何か」を読む ― その2 個別言語の文法はいらない? 一番遠い英語と日本語の文法をどうまとめるの? 福井直樹著「自然科学としての言語学:生成文法とは何か」 を読んでいきます。 「第二章 生成文法の目標と方法」 p031 チョムスキーのいう「プラトンの問題」 ・・・・というのは、一般的な形でいうと、 「人間は、外界から与えられる非常に限られた資料を基にして、なぜかくも豊かな 知識を持つに至るのか?」 という認識論上の問題であるが、このことを言語知識に 関して述べ直すと、「子どもに外界から与えられた資料は個別的であり、かつ量的にも 質的にも非常に限られたものであるのに、獲得された言語知識(=文法)は同一言語 共同体においてはほぼ均一であり、かつ、与えられた言語資料から帰納可能なものを はるかに超えた、豊かで複雑な知識である。 何がこのようなことを可能にして いるのか? 」という形の問題になる。 p033 このような問いに、 人間という種に生物学的に組み込まれている「言語機能」の存在 と いう経験的仮説を立て、それに関する自然科学的理論を構築することをとして答えよう とする営みが、すなわち生成文法理論なのである・・・・ ==>> ここに「生成文法」の根本的な考え方が集約されているように思います。 文法という言葉からは、元日本語教師である私にとっても、連想するのは 国文法とか日本語文法とか英文法などであるわけですが、ここで言っている 「文法」の意味は、一般的なものとはまったく異なるものだということです。 p034 誤解を恐れずに言えば、 個別言語における言語分析そのものは生成文法理論の関心事 ではない のである。 p035 生成文法の研究者は、言語機能に関する自然科学的理論の構築は可能である、という 見通しを信じて研究を続けている...